Vincenzo Manfredi, Direttore scientifico FERPILab

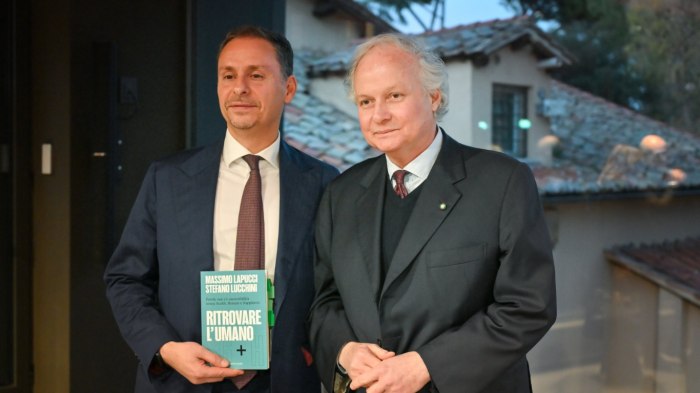

Ritrovare l’umano per una vera cultura del valore condiviso, obiettivo intenso e imprescindibile, a cui Massimo Lapucci ha provato a rispondere nel suo ultimo libro, scritto insieme a Stefano Lucchini.

FERPI ha ospitato la lectio magistralis di Massimo Lapucci intitolata “Ritrovare l’umano, perché non c’è sostenibilità senza Health, Human e Happiness”, promossa lo scorso 1° luglio dalla CASP e da FERPILab, da me moderata.

La riflessione degli autori parte dalle tre parole chiave, inscindibili e allo stato attuale assolutamente necessarie: Health, Human e Happiness. Tre parole che ci raccontano la necessità sempre più stringente di recuperare la centralità della persona, anche e soprattutto nell’ecosistema dell'impresa e nelle politiche pubbliche. Le organizzazioni sono organismi viventi e complessi, costruite intorno alle persone e per le persone: spesso la mancanza di intersezione dei saperi e l’eccesso di moloch disciplinari – spesso troppo basati su tecnica pervasiva – hanno reso la relazione, e quindi le persone, solo un accessorio.

L’acronimo ESG ha di certo instaurato una cultura di ripensamento del paradigma capitalistico, ma troppo spesso è diventato inflazionato, divenendo struttura quasi solo rendicontativa e non strategia ex ante per lo sviluppo condiviso.

La sostenibilità non può e non deve trasformarsi in uno sterile adempimento, ma deve diventare la rivoluzione che rimetta al centro l’umano. Ed è da questa constatazione che parte la riflessione di Massimo Lapucci e Stefano Lucchini: superare la visione riduzionista della sostenibilità aziendale per riscoprire il valore profondo dell’umano come centro di ogni sviluppo autentico.

È una proposta culturale prima ancora che manageriale ed è ciò di cui abbiamo bisogno. Anche alla luce delle innovazioni tecnologiche, che hanno innescato una profonda e irreversibile trasformazione – delineando la necessità di un radicale cambio di paradigma per comprendere e governare la complessità del presente, la relazione e l’umano diventano la nuova essenza. Ecco perché è fondamentale rimettere al centro l’umano. Il modello sociale, fondato su tecnocrazia e tecnoscienza che marginalizza l’umano, si perde nell'illusoria pretesa di eliminare l'errore e l'imprevedibilità e ipostatizza la realtà e la rende sterile.

Razionalità ed efficienza da sole non bastano: delegare ogni aspetto della vita alla tecnologia e agli specialismi rende la persona, con la sua intrinseca fallibilità, un ostacolo da contenere e programmare. Per avere una governance reale e sistemica è invece necessario analizzare le dimensioni qualitative e le proprietà emergenti del sociale, quei fenomeni complessi e imprevedibili che scaturiscono dall'interazione tra gli individui e che non possono essere ridotti alla somma delle loro parti. La parola intorno alla quale c’è bisogno di un nuovo patto sociale è responsabilità, la sola che possa ridare all’umano la dimensione efficace di gestire l'incertezza, dimensione ineludibile del nostro tempo.

E al cuore della proposta l’aggiornamento dell’acronimo, da ESG a ESG+H, dove la “H” sta per Health, Human, Happiness, ma anche Heart. Una lettera gravida di senso, che ambisce a restituire centralità alla persona, alla sua dignità e al suo benessere integrale, in un’epoca in cui i numeri, le metriche e i rating rischiano di oscurare il significato ultimo del progresso. Gli autori sono mossi da una lucida consapevolezza: la sostenibilità culmina spesso in una vuota promessa, soprattutto quando conseguenza di un obbligo formale e scollegata dalla cultura di un impegno reale. Troppo spesso i criteri ESG vengono adottati dalle aziende più per allinearsi alla corretta circostanza narrativa che per attivare una vera trasformazione interna: dei processi, degli obiettivi, delle persone.

Diventa stringente l’urgenza di un nuovo paradigma che recupera e valorizza la storia, i diritti e le aspirazioni dell’uomo. Ripercorrendo le rivoluzioni industriali, dalla macchina a vapore fino alle più recenti evoluzioni dell’intelligenza artificiale e dell’industria 4.0, “Ritrovare l’umano” evidenzia come ogni fase di progresso tecnico abbia sempre prodotto, insieme a grandi opportunità, anche profonde disuguaglianze.

Oggi più che mai, la dirompenza delle nuove tecnologie chiede (e merita) istituzioni capaci di regolarne gli effetti e di garantire sicurezza, inclusione e giustizia. Quando queste mancano, la società si frammenta e l’innovazione spegne il suo motore. Da questa prospettiva anche il concetto stesso di benessere assume un significato strategico. Non si tratta più soltanto di salute fisica, ma di individuare l’equilibrio tra individuo, comunità e ambiente.

L’Agenda 2030 si inserisce perfettamente in questo processo per la visione di fondo che ne attraversa gli obiettivi: l’uguaglianza nell’accesso alle risorse, la qualità dell’educazione, la giustizia, la pace e il rafforzamento delle istituzioni. In questa prospettiva, lo sviluppo sostenibile non è solo un dovere, ma un diritto condiviso, reso possibile da una nuova alleanza tra Stato, impresa e società civile. Ecco perché è importante avere il coraggio di parlare di governance morale come principio e pratica per un orientamento etico e responsabile della gestione, che trascende la sola conformità normativa per abbracciare una visione ispirata a trasparenza, equità e lungimiranza.

La governance morale non si limita a garantire il rispetto delle regole, ma promuove una cultura della fiducia, del dialogo e del servizio all’interesse collettivo, ed è la base necessaria per rendere credibile l’impegno verso la sostenibilità, soprattutto nei momenti di crisi. Ritrovare l’umano non è un’operazione nostalgica, ma un atto di fiducia nel presente, per il futuro. Ritrovare le qualità troppo spesso trascurate nel dibattito manageriale: integrità, responsabilità, intelligenza emotiva. Sono questi i tratti di una classe dirigente capace di guidare la transizione non solo tecnologica, ma culturale, di cui abbiamo urgente bisogno.

I “leader compassionevoli” sanno riconoscere la falibilità e la vulnerabilità come una dimensione costitutiva dell’umano e valorizzano la cura come leva di trasformazione organizzativa e sociale. Il concetto di moral leadership è alla base della maturazione di una nuova classe dirigente che va formata in tal senso e che, come prima conseguenza-obiettivo, deve riportare l’uomo al centro della visione.

La felicità individuale non può mai essere disgiunta dal benessere collettivo. Una felicità che si costruisce anche attraverso le attività di cura, di cittadinanza attiva, di volontariato: tutte pratiche che generano valore non solo etico, ma anche economico, perché capaci di produrre esternalità positive e di rispondere al bisogno umano di essere utili e di trovare senso nel legame con l’altro. Cioè una relazione con e tra le persone che genera quel valore condiviso che il caos imperante sembra farci perdere di vista.

È qui che la “H” proposta dagli autori diventa qualcosa di più di una semplice integrazione semantica. In un mondo in cui l’emergenza ambientale, le trasformazioni del lavoro e le disuguaglianze sociali sembrano sfidare ogni tentativo di sintesi, ESG+H rappresenta una via per ripensare la sostenibilità alla luce di un principio radicale: la centralità dell’essere umano.

Foto da Foto da Luiss Guido Carli